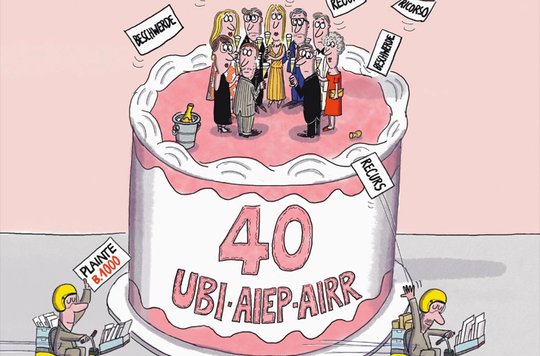

Im 40. Jahr ihres Bestehens sind bei der Unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen (UBI) im letzten Jahr 45 Beschwerden im Briefkasten gelandet. Das sind sieben mehr als 2023 – und so viele wie seit 1992 nicht mehr.

«Drei Zahlen markieren das Jahr 2024», schreibt UBI-Präsidentin Mascha Santschi Kallay in dem am Dienstag publizierten Tätigkeitsbericht: «Die UBI wurde 40 Jahre alt, die 1000. Beschwerde traf ein und mit 45 neu eröffneten Verfahren erreichte sie ein Rekordjahr.»

Bei den acht der UBI vorgelagerten Ombudsstellen gingen im letzten Jahr insgesamt 992 Beanstandungen ein. Knapp fünf Prozent der Fälle vor den Ombudsstellen mündeten damit in eine UBI-Beschwerde.

Die 45 neu eröffneten Verfahren betrafen vor allem Fernsehausstrahlungen (17) und den Online-Bereich der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft SRG (15), wobei es bei der zweiten Kategorie neben den redaktionellen Publikationen auch um die Handhabung der Kommentarspalten und auch das umstrittene Sperren von Kommentarkonten ging, wie der Klein Report berichtete.

30 der neuen Beschwerden bezogen sich auf Radio und Fernsehen (SRF), 12 auf Radio Télévision Suisse (RTS) und 2 auf Radiotelevisione Svizzera (RSI).

Vor allem Nachrichtensendungen und andere Informationsformate wurden gerügt.

«Bei den beanstandeten Publikationen ging es um den Konflikt in Gaza, eidgenössische und kantonale Abstimmungen, Wahlen, politische und gesellschaftliche Aktualitäten, hängige und abgeschlossene Strafverfahren sowie Auswirkungen der Corona-Pandemie», heisst es im Tätigkeitsbericht zu den Aufreger-Themen.

Bei sieben der insgesamt 31 erledigten Verfahren stellte das Gremium eine Verletzung des Rechts fest. 2023 waren es nur drei Rechtsverletzungen gewesen.

So hat die ursprüngliche Version eines Online-Artikels von SRF über einen Schulversuch im Kanton Luzern das Sachgerechtigkeitsgebot missachtet, weil eine wesentliche themenrelevante Information unerwähnt blieb.

Gutgeheissen hat die UBI ebenfalls zwei Beschwerden gegen die Nichtaufschaltung von Kommentaren, weil hierfür rechtlich relevante Gründe fehlten. Die Meinungsäusserungsfreiheit der betroffenen Nutzer wurde deshalb verletzt.

Bei zwei Beiträgen zu den letzten eidgenössischen Wahlen stellte die UBI eine Verletzung von Programmbestimmungen fest. Es handelte sich um die unzutreffende Einordnung einer politischen Partei in einem Online-Artikel von SRF sowie um die unvollständige Präsentation der Kandidierenden für den zweiten Wahlgang der Ständeratswahlen im Kanton Genf.

Eine einzige Beschwerde bezog sich 2024 auf einen privaten Sender, nämlich Telebasel. Das Sachgerechtigkeitsgebot verletzt hat ein Beitrag des Basler Regionalsenders über das Kantonsspital Baselland, weil die Sichtweise der Angegriffenen zu einem gravierenden Vorwurf in der Sendung nicht zum Ausdruck kam.

Schliesslich erachtete die UBI ebenfalls einen Beitrag der Sendung «Tagesschau» von Fernsehen SRF zur Fifa-Affäre (Einstellung des Verfahrens) als nicht sachgerecht.

Pauschalumschläge nehmen laut Mascha Santschi Kallay weiter zu: Seit einigen Jahren lasse sich feststellen, «dass Zuschauerinnen, Zuhörer und Lesende die Berichterstattung vermehrt ganz grundsätzlich – und nicht mehr bloss punktuell sendungsbezogen – kritisieren, insbesondere bezüglich des Umgangs mit anderen politischen, wissenschaftlichen oder persönlichen Ansichten», heisst es im Vorwort der UBI-Präsidentin weiter.

Gleichzeitig landet bei der UBI eine «bisher unbekannte Art» von Beschwerden. Diese würden quasi verlangen, dass Rundfunkveranstalter eine bestimmte Meinung zu propagieren hätten und gegenteilige Meinungen in Sendungen gar keinen Platz mehr haben dürften.

Gerechtfertigt wird dies laut Santschi Kallay mit Schlagworten wie «pseudowissenschaftlich», «verschwörungstheoretisch» oder «eine ‚der‘ Wissenschaft widersprechende Haltung».

Solche Beschwerden richteten sich zum Beispiel gegen eine Astrologie-Sendung oder gegen Sendungen zum Klimawandel oder zu Corona.

«Die UBI lehnte diese Ansinnen einstimmig ab und betonte dabei die in einer demokratischen Gesellschaft gebotene Toleranz gegenüber anderen Weltanschauungen, die Zurückhaltung gegenüber voreiligen Schlüssen und das Verständnis von Wissenschaft als einen ständigen und offenen Diskurs», mahnt die UBI-Präsidentin.