Sie seien zu unkritisch und zu staatsnah: Das bekamen die Medienschaffenden seit Ausbruch der Pandemie immer mal wieder zu hören.

Ein Studie aus Deutschland hat die Vorwürfe genauer unter die Lupe genommen. Demnach haben die grösseren deutschen Medien grundsätzlich positiv über die Corona-Massnahmen berichtet und deren gesellschaftliche Folgen unterbelichtet.

Gegenüber einzelnen Entscheiden der Behörden seien die Journalistinnen und Journalisten aber durchaus kritisch gewesen, so das Hauptfazit der vor kurzem von der Rudolf-Augstein-Stiftung publizierten Studie.

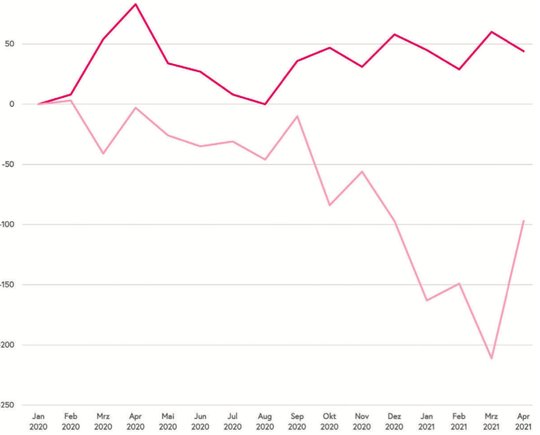

Medienberichterstattung und Infektionsgeschehen waren laut der Studie nur lose gekoppelt. Zwar berichteten die Medien während der drei Pandemiewellen häufiger über die Pandemie als zwischen den Wellen. Allerdings lag der Höhepunkt der Medienberichterstattung in der ersten Welle, obwohl das Infektionsgeschehen in den beiden anderen Wellen deutlich dramatischer ausfiel.

Vor allem Politiker und mit einigem Abstand Ärzte und Wissenschaftler traten in den Berichten als Akteure auf, während von der Infektion Betroffene und auch sogenannte Corona-Skeptiker kaum vorkamen. Zugleich haben die Medien häufiger über statistische Verläufe als über Einzelfälle berichtet.

Interessant auch: Während in der ersten Pandemiewelle noch gesundheitliche und wirtschaftliche Folgen der Pandemie etwa gleich häufig diskutiert wurden, gerieten die (negativen) Folgen harter Massnahmen ab der zweiten Pandemiewelle aus dem medialen Fokus. So seien die Nöte derjenigen, deren Existenzen durch die Lockdowns zerstört wurden oder die mit psychischen Problemen zu kämpfen hatten, zunehmend aus dem Blickfeld gerückt, ist der Studie von Forschern aus Mainz und München weiter zu entnehmen.

Dies brachte das journalistische Gewissen ins Dilemma. Im Raum stand nämlich die Frage, «ob es auch in einer Pandemie wie dieser zur Vielfalt der Medienberichterstattung gehört, die negativen Nebenfolgen von aus Sicht der Pandemiebekämpfung wünschenswerten Massnahmen zu thematisieren, auch wenn dies möglicherweise die gesellschaftliche Akzeptanz dieser Massnahmen mindert. Oder ist die Bekämpfung der Pandemie hier so offensichtlich vorrangig, dass der Grundsatz einer vielfältigen Berichterstattung ausser Kraft gesetzt werden kann oder sogar muss?».

Insgesamt hätten sich die deutschen Medien dem «Team Vorsicht» angeschlossen. Die Berichterstattung sei regierungsnah gewesen, weil die Medien, ähnlich wie die Politik, überwiegend für harte Massnahmen plädierten.

«Sie war zugleich aber auch regierungskritisch, weil den Medien diese Massnahmen oft gar nicht hart genug erschienen oder diese zu spät kamen.» Im Zweifelsfall hätten sich die Medien an dem orientiert, was sie als wissenschaftlichen Konsens wahrgenommen hätten.

Dabei zu wenig zu Wort kamen die Experten jenseits der oft zitierten Virologie. Eine grössere Vielfalt der Expertenmeinungen hätte den Blick auf die Pandemie erweitert.

«Insgesamt nahmen die Medien gegenüber der Pandemie folglich eine eindeutig warnende Haltung ein, die man durchaus als einseitig betrachten kann. Betrachtet man diese Einseitigkeit als Problem, dann kann man dies allerdings nur aus einer Position tun, die die Pandemie als eher ungefährlich oder die Massnahmen als eher übertrieben wahrnimmt», resümieren die Studienautoren.